Die Welt ist alles, was der Fall ist.

Der Kern von Wittgensteins früher Philosophie ist die Abbildtheorie der Sprache. Danach zerfällt die Wirklichkeit in „Dinge“ (Sachen, die sich zueinander verhalten). Jedes „Ding“ hat einen „Namen“ in der Sprache. Bedeutung erhalten diese Namen erst durch ihr Zusammenstehen im Satz. Sätze zerfallen – wie die Wirklichkeit in Dinge – in deren Namen. Wenn die Anordnung von Namen im Zeichen eines Satzes die gleiche Struktur aufweist, wie die Anordnung der von den Namen vertretenen Gegenständen in der Wirklichkeit, also denselben „Sachverhalt“ darstellt, wird ein Satz dadurch wahr. „aRb“ sagt zum Beispiel deswegen etwas anderes als „bRa“, weil der Name „b“ einmal links von R, das andere Mal rechts davon steht, wodurch das Zeichen des in die Namen „a“ und „b“ zerfallenden Satzes jeweils eine andere Struktur hat. Man sieht dem Satzzeichen „aRb“ an, wie der von ihm dargestellte Sachverhalt sich von dem durch „bRa“ dargestellten unterscheidet. Bilden die Dinge in Wirklichkeit einen anderen Sachverhalt als ihre Namen im Satzzeichen, wird ein Satz dadurch falsch.

Sich selbst beschreibt die Logisch-philosophische Abhandlung gen Schluss: „Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist.“ Einen Sinn spricht Wittgensteins Philosophie sich damit selber ab, da von ihr kein „Ding“-Zusammenhang, nichts „Wirkliches“, umrissen wird; vielmehr beinhaltet die gesamte Struktur der Logisch-philosophischen Abhandlung den „logischen Raum“ schlechthin – als „unsinnige“ Form oder Möglichkeit jedweder Wirklichkeit oder überhaupt denkbaren Sinnes. Wittgenstein legt nahe, dass das, was Sinn ermöglicht, nicht selbst sinnvoll sein kann. Später veranschaulicht Wittgenstein dies mit dem Bild des Urmeters, das selbst keine Länge habe verglichen mit Gegenständen, die zu Länge gelangten, indem sie so lang „wie“ das Urmeter seien.

Wittgenstein entwickelte in der Nachfolge von Gottlob Frege und vermutlich unabhängig von Charles S. Peirce im Tractatus logico-philosophicus die sogenannten Wahrheitstabellen, die heute in den meisten Lehrbüchern der Logik erwähnt werden. „Es handelt sich, ganz eigentlich um die Darstellung eines Systems“. Laut Wittgenstein liegt die Logik aller Einzelerkenntnis zugrunde – und markiert zugleich deren Grenze: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“. Zitiert aus http://de.wikipedia.org ...

Kommentar Al: Am Tractatus Logico-Philosophicus (1918) hat Ludwig Wittgenstein sechs Jahre gearbeitet. Ausgangspunkt ist die menschliche Sprache. Wittgensteins philosophischer Ansatz: Er setzt die Sprache mit dem den Menschen umgebenden Ganzen gleich. Dieses Prinzip bedeutet, dass die Elemente "der Welt" und die Elemente der Sprache als dasselbe betrachtet werden und vorausgesetzt wird, dass die Logik der Sprache identisch mit der der Welt ist. Warum? Diese Frage wird einfach nicht gestellt. Diese Bedingung wird a priori gesetzt. Punkt.

Dass das funktioniert ist der Beweis dafür, dass man sich per definitionem in jede beliebige "Wirklichkeit" versetzen kann: Religiöse, ideologische, philosophische, mathematische usw. geschlossene Systeme sind konstruierbar. Kombiniert mit dem Nachweis der logischen Konsistenz und einem "unerschütterlichen" Glauben werden sie zu einer fiktiven Realität, die das Leben des Gläubigen total dominiert. Geht man jetzt noch davon aus, dass die Welt, die uns das Gehirn vorspielt, auch nur durch unsere Wahrnehmung definiert wird, weiss man überhaupt nicht mehr, was man glauben, perzipieren und denken soll. Nur eines ist klar: Alles ist relativ und nichts ist wirklich wichtig.

Besonders faszinierend an diesem Tractatus ist, dass es sich fast durchweg um Aussagesätze handelt,

die man auch als (vieldeutige!) Aphorismen lesen kann!

Zufall ist nicht gleich Zufall

Wir reden alle immer wieder von „Zufall", und jeder hat sofort ein Bild davon, was damit gemeint ist. Doch eigentlich ist der Zufall eine verzwickte Sache: Im Grunde ist er meistens nur ein Mangel an Information. Dass die Ampel gerade auf rot springt, wenn ich mit dem Fahrrad die Kreuzung überqueren möchte, erscheint für mich als unangenehmer Zufall.

Der Messprozess in der Quantenphysik, der ein kleines Quantensystem mit etwas Großem (einem Messgerät) in Kontakt bringt, wählt immer aus verschiedenen quantenphysikalisch erlaubten Zuständen einen aus, der „tatsächlich" gemessen wird. Welcher Zustand das ist, der Quanten-Möglichkeit zur gemessenen Wirklichkeit wird, lässt sich im Rahmen der Quantenphysik tatsächlich nicht vorhersagen. Diese Auswahl, die beim Messprozess stattfindet, ist rein zufällig.

Das hat allerlei philosophische Diskussionen angestoßen: Wenn von mehreren Möglichkeiten nur eine realisiert wird, was geschieht dann mit den anderen? Spaltet sich die Welt in unterschiedliche parallel-Wirklichkeiten auf, in denen das Quanten-Experiment jeweils unterschiedlich ausgegangen ist? Mehr bei www.scienceblogs.de ...

Kommentar Al: Die Quantenphysik zeigt immer wieder: Unsere Welt ist offensichtlich grösser als das, was der Fall ist: Löcher in unserer als sicher angenommenen Realität ...!

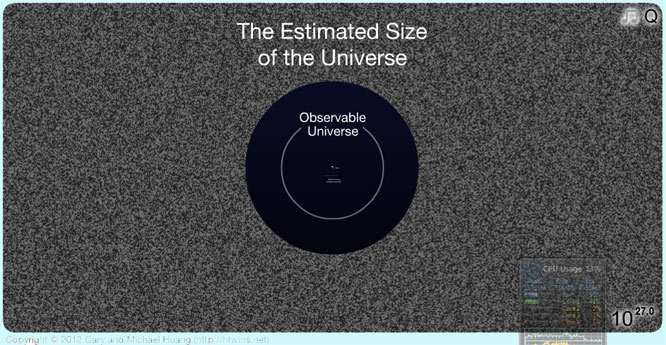

The Scale of the Universe - Interactive

Diese Animation vermittelt einen Eindruck von den Ausmassen des Universums: Anklicken!

Wer sagt da noch wie Platon und Marx: "Die Welt ist erkennbar" ...?

|

Die Zahl rechts: 10 hoch 27 ist spekulativ.

Es gibt nur Schätzungen wie gross das ist, was wir komplett gar nicht wahrnehmen können ...

Mehr auch bei www.storyal.de ...

Fragen an Wittgenstein

Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus (s.u.) beschäftigt mich immer noch. Im Vorwort schreibt Ludwig Wittgenstein in Wien, 1918, zu diesem Tractatus u.a.: "Wenn diese Arbeit einen Wert hat, so besteht er in Zweierlei. Erstens darin, dass in ihr Gedanken ausgedrückt sind, und dieser Wert wird umso größer sein, je besser die Gedanken ausgedrückt sind ... Dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Und wenn ich mich hierin nicht irre, so besteht nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, dass sie zeigt, wie wenig damit getan ist, daß die Probleme gelöst sind."

Ein ganz erstaunlicher Gedanke: Die Probleme sind endgültig gelöst, aber damit ist wenig getan.

Um welche Probleme geht es, die Wittgenstein endgültig gelöst haben will? Er fragt, wo die Grenze des Ausdrucks der Gedanken ist. Und weil wir Gedanken nur mit unserer Sprache ausdrücken können, begrenzt unsere Sprache auch unsere Gedanken. Die Grenze der Sprache (und die der Gedanken?) festzulegen, das ist das Ziel dieses Tractatus.

Weil Wittgenstein jede Aussage dieses Buches hierarchisch nummeriert hat, kann man die oberste Hierarchie seiner Gedanken sehr einfach, versehen mit seiner Nummerierung, darstellen:

- Die Welt ist alles, was der Fall ist.

- Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten.

- Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke.

- Der Gedanke ist der sinnvolle Satz.

- Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze.

- Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist: [p, ξ, N(ξ)].

Dies ist die allgemeine Form des Satzes. - Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.

Ergeben diese sieben Aussagesätze ein Ganzes? Und wenn ja, was ist dieses Ganze? Die Logik der Sprache ist mit den Aussagen in den unteren Hierarchien eindeutig und (wahrscheinlich) auch vollständig beschrieben. Problem gelöst. Aber damit ist nicht die Grenze unseres Denkens bestimmt. Das behauptet Wittgenstein auch nicht, genau das aber war wohl sein eigentliches Ziel. Dazu ist der von ihm gewählte Ansatz (aus meiner Sicht) aber untauglich. Deswegen sein leicht resignativer Satz: "... damit ist wenig getan."

Worin also besteht der Wert von Wittgensteins Gedanken? Wittgenstein hat sich aus meiner Sicht viel mehr mit Sprache als mit dem Denken beschäftigt. Er hat einen Beitrag zu den Grundlagen der Logik geleistet. Logische Verfahren werden heute beispielsweise dazu genutzt, Fehler in mathematischen Modellen oder in Software-Algorithmen zu finden. Auch seine Feststellung ist richtig, dass wir nur das denken können, was wir auch sprachlich ausdrücken können. Aber ist diese Aussage nicht auch banal? Gerade unter dem Gesichtspunkt der Logik?

Viel interessanter ist tatsächlich die Grenze unseres Denkens. Dass die Sprache (auch) unser Denken begrenzt, ist dabei buchstäblich sekundär. Heute ist Konsens, dass unser endliches Wissen und unsere eingeschränkte Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit unser Denken begrenzt. Aber wo liegt die Grenze? Und noch viel spannender: Was existiert alles hinter dieser Grenze? Darüber muss man schweigen, meint Wittgenstein. Recht hat er. Denn alles, was dazu zu sagen wäre, muss Spekulation bleiben. Leider.

Links zu Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein, Leben und Werk http://de.wikipedia.org ...

Internationalen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft (ILWG) e.V. www.ilwg.eu/

The Cambridge Wittgenstein Archive www.wittgen-cam.ac.uk/

Tractatus Logico-Philosophicus, der Text http://tractatus-online.appspot.com ...

Tractatus Logico-Philosophicus, Erläuterungen http://de.wikipedia.org ...

Tractatus Logico-Philosophicus, das Buch www.weltbild.de ..

Tractatus & Prosa www.tu-harburg.de ...